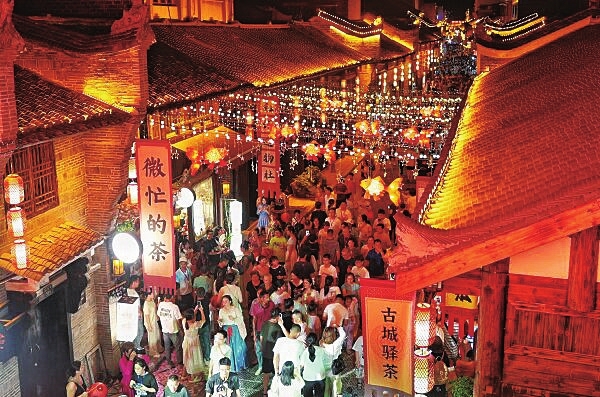

武岡市老街游客摩肩接踵。華聲在線全媒體記者 傅聰 攝

武岡市老街游客摩肩接踵。華聲在線全媒體記者 傅聰 攝曾彩霞

欣聞旱西門東側西直街修葺一新,也許是緣于心底對舊居割舍不斷的掛念,我又一次回到這里,感受旱西門這一片古街古巷一石一木、一磚一瓦的溫情,追溯那些被歲月遺忘的城南舊事。

我所在的武岡市是位于湘西南一隅的歷史古城。始建于宋代的古城墻,由清一色的長條形巨石壘砌而成,有東門、老南門、水西門、旱西門四座石城門,固若金湯。經歲月的滌蕩,城墻現存無幾,只有四座石城門保存完好,見證著千年古城的風云變幻。我家的老宅就坐落在離旱西門不遠的慶豐巷里。

走近旱西門,與我同來的妹妹神情興奮起來,一個勁地搜尋記憶里最為深刻的店鋪名稱,叨念最多的還是鐵匠鋪和豆腐坊。記得在這一段街面上有好幾家鐵匠鋪:夫妻搭檔的、父子搭檔的、師徒搭檔的。那時奶奶領著我與妹妹,來得最多的是那家父子搭檔的鋪子,奶奶說,這家人的手藝是家傳的,打出的鐵器用具出了名的好。因此我們總是在那家鐵鋪購買或修補家用鐵具。

每次來到鐵匠鋪,奶奶要么是盯著那些已經打好的家用鐵器精挑細選,要么是督促師傅將鐵器打造成她想要的形狀。而我與妹妹則好奇爐火拉得呼呼響的風箱,或驚訝捶打鐵器時迸濺的火花,感嘆這些師傅們汗流浹背的辛勞。最好奇的是看隔壁那家打鐵的女人,她掄大錘時手臂那樣有勁,腰桿扭得那樣靈活。如今這里物是人非,街道兩邊的店鋪已不存在,只有這些房子還不曾挪動,斑駁的木板屋顯得老態龍鐘。值得欣慰的是,旱西門滄桑的容顏,仍是那樣淡定從容,精神十足。站在拱形的城門旁,我虔誠地仰視城墻上堅硬厚重的青石塊,千年來就是它們用堅實的胸膛為這里擋風御寒保平安,溫暖庇護著生活在這片熱土上的每個人。我感慨的還有那些蔥郁的野草、藤蔓,它們將根深扎在石縫里,與石墻血脈相連,生死相依,冬去春來,生生不息。

信步來到不遠處臨街的一個檔口前,妹妹說:“姐,這里面就是我們常說的同春當。”聽到這個熟悉的名字,我停下腳步仔細辨認。雖然我曾在這里不知穿梭過許多回,事隔多年,我還是有些認不出了。記得我家祖屋與同春當僅一墻之隔,早年間,聽我本家滿爺爺說,屋主姓李,曾為晚清高官,葉落歸根后就在這里安家落戶。人們傳言,當時李姓主人衣錦還鄉時,黃金白銀須用馬車拉,高檔的家當震驚全城。他家在旱西門東端西直街修建的鋪面東起慶豐巷,西至城墻根,占據了西直街上段的半邊街。他還在店鋪的中間地段,開設了城內最大的典當行——同春當,其時生意興隆,財源滾滾。滿爺爺說,有一年李姓主人大壽,大宴賓客,前來賀壽的客人不論貴賤,不分親疏,只要給壽主作揖,就可到指定的酒店包吃包住,一時間門庭若市。冠蓋如云,賀壽時間長達一月之久。那時同春當雄厚的經濟實力,支撐了旱西門這一段街道的繁榮昌盛,聲名遠播。

今天的同春當,成了旱西門居委會的辦公場所。進入一條不深的巷口,同春當就到了。大門是一座造型別致的石門,門楣雕龍刻鳳,兩側門框刻有連續的“卍”字形圖案,古樸素雅。穿過石門,可見同春當陳舊的木板樓修繕一新,而又“修舊如舊”。過道二樓的中堂上,巨大的網格窗欞中,一個繁體行書“當”字鑲嵌其中,引人注目。一樓過道中間四只粗大的圓柱,支撐著兩邊上、下樓房的廊檐,兩邊各有一個四方天井,天井內分別建有一個精巧的蓄水池,寓意著生意人家財不外流的愿望,池中的清水也可作防火用途。上下兩層樓間的回廊,使兩邊店鋪間間相連,上下相通;房板門窗雕刻著各種各樣的花鳥圖案,栩栩如生。鋪面一側有一古典式的扇形門,通向用來小憩的花園,花園內砌有假山、盆景,格局雅致。由此可以看出當年主人的財力之厚,修養之深,也能猜想到當時當鋪生意之興隆。

走進同春當的最里面,是一棟陳舊的簡易居民房,居民房前的水泥地面上,一口水井驀然映入眼簾。妹妹對我說:“姐,這就是我們曾經挑水的地方呀。”哦,難怪這么眼熟呢。此時這里寂靜無聲,只有這口水井孤寂地靜坐在空坪里,就如那些在屋檐下曬太陽的老人,默然地打發余生。俯視井內,井水清澈見底,一只被人遺棄的水桶,靜躺在壁上長滿青苔的深井里,任憑井水侵蝕它堅硬的軀殼。撫摸厚實斑駁的井緣,理順石紋光溜的脈絡,幾十年前,水井邊人聲喧囂的情景又浮現出來。那時來這口水井挑水的、洗衣的、洗菜的人川流不息,一天到晚,歌聲、笑聲、水桶的碰撞聲響個不停,熱鬧非凡。

走出同春當的門口,我們遇到了一位從外面回來的老人,得知我們在了解關于同春當前世今生的故事,欣然對我們介紹起了他所知道的點滴,并熱情推薦我們去同春當隔壁的院子看看。與同春當相鄰的這一排街鋪,雖為同一個主人所建,臨街卻有幾條進入內院的石門,每扇石門的大小,比普通房門大不了多少,這也許是源于主人不浪費街鋪的考慮吧。只見隔壁這扇不大的石門上,已掛上了城市文物保護的牌子,顯然這里已被定為古城古跡。

從石門進入內院,竟又是另一番天地,里面是一棟呈“回”字形結構的二層木制四合院,院中有一個面積不小的四方天井,天井的地面鋪著刻有條紋狀的青石板。木樓高大氣派,房檐樓閣各處依舊雕梁畫棟,樓柱粗大結實,雖經上百年風雨侵蝕,那斑駁的大紅漆仍能彰顯昔日的富貴,在陽光的映襯下富麗堂皇。站在外面的街鋪前,很難讓人想象,里面竟隱藏著這么大的一個院子。老人介紹說,這棟院子原本就是李姓主人的住屋,現已幾易其主。

與慶豐巷相對的一條小巷——龔家巷,也是旱西門一帶著名的一條老巷,龔家院就坐落在這條小巷里。行走巷中,我們遇到了一對老年夫婦,他們也是來龔家院懷舊的,我們由此結伴前行。從他們口里得知,原來龔家院是清末年間一位龔姓城步人所建。院子主人曾兩代擔任朝廷武官,為朝廷立下汗馬功勞,加官晉爵一路高升,回歸故里時落戶旱西門,并修建了規模宏大的龔家院,占地面積十余畝。據說那時他們家的真金白銀,多得要用扮禾的福桶才能載下。龔家與對面同春當的主人有姻親關系,一同平分旱西門繁榮秋色。

龔家大院三進兩院,每座正屋兩側建有廂房,院墻泥塑瑞獸,檐枋龍頭高昂,房梁窗欞雕花刻獸,屋柱石墩雕花鑿草。院前有四口水塘,塘中養了魚,種了藕;院子北側擁有稻田數畝,院后種了大片蔬菜;家中有好幾個長工。主人樂善好施,時常接濟他人。新中國成立后龔家院子曾被改做傘廠、飲料廠、筆桿廠。在我的印象中,作為筆桿廠的時間最長,上世紀80年代初期,我還看到過成捆的毛竹在這里加工成形。今天龔家院子整體樣貌尚存,仍能感受到院子昔日的氣派。

從龔家院出來,日已西斜,我不由自主地來到承載我家祖屋上百年的慶豐巷前,一種溫馨油然而生,帶著這份情感,我又一次走進小巷深處。

責編:劉暢暢

一審:劉暢暢

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線